游客在前门大街参观游览,前门五牌楼上装饰有龙纹(2月5日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在前门大街观看舞龙表演(2月2日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在前门大街观看舞龙表演(2月2日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

这是在景山公园里一处文创咖啡店拍摄的龙形象节日装饰物(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在北海公园内参观九龙壁(1月24日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

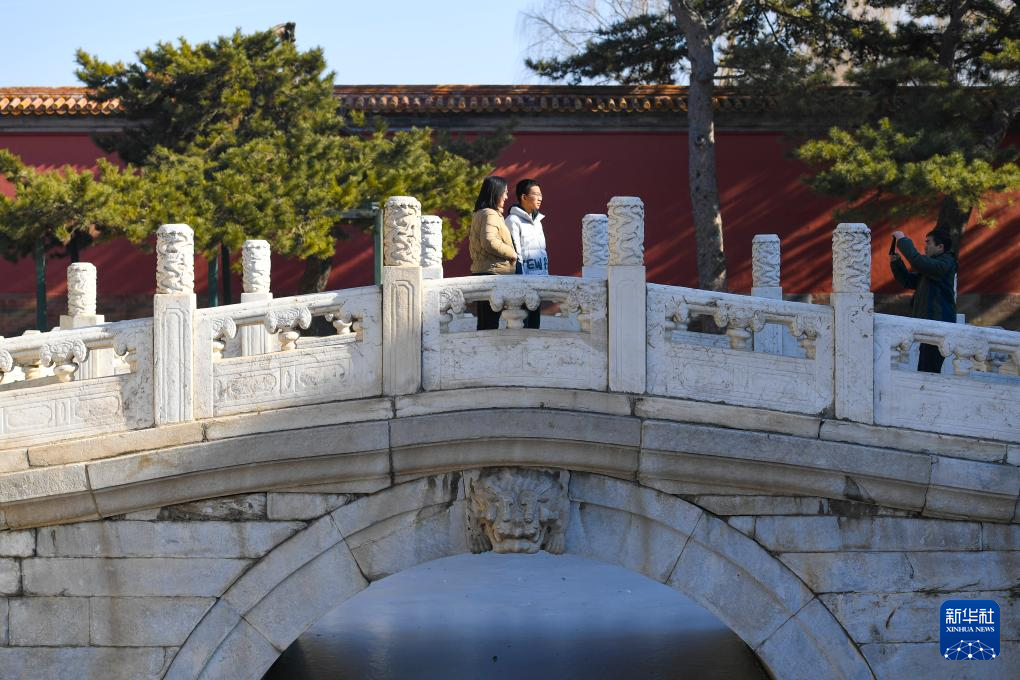

游客在天坛公园参观游览,天坛公园栏杆上雕刻有龙的形象(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在天坛公园参观游览,天坛公园栏杆上雕刻有龙的形象(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

这是故宫文华殿院内一座雕有神兽“蚣蝮”的桥(1月28日摄)。在神话传说中,蚣蝮是龙生的九子之一。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在故宫的一处“蚣蝮”造型排水口旁留影(1月28日摄)。在神话传说中,蚣蝮是龙生的九子之一。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

在什刹海冰场上,游客在两条龙形装饰旁滑冰(1月24日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

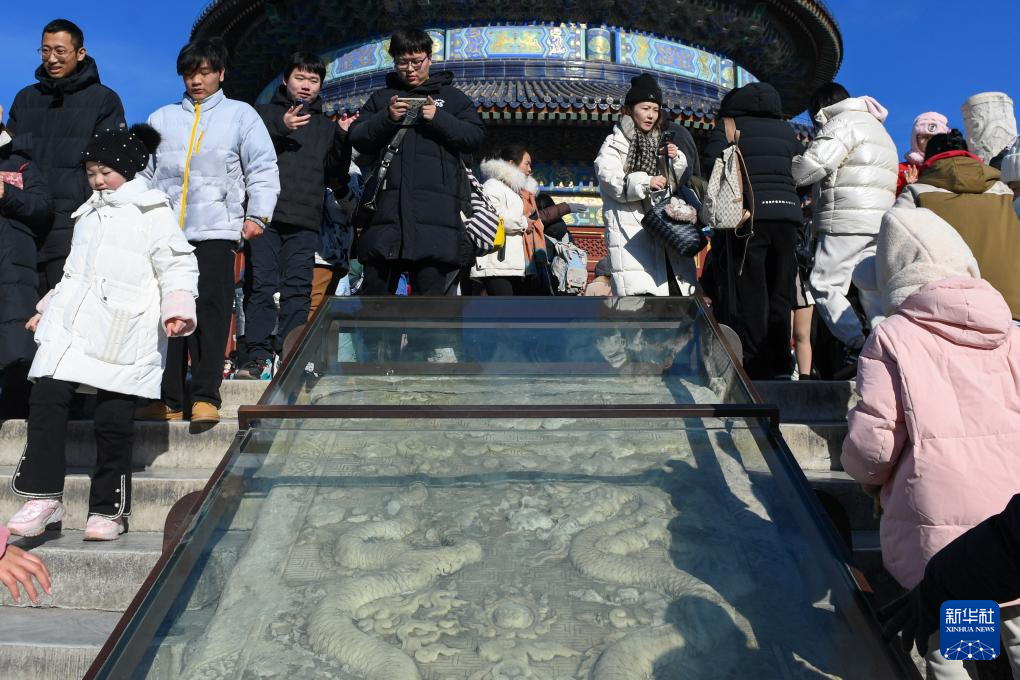

这是故宫皇极殿前雕有龙的御路石(1月28日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在天坛公园的石雕前游览参观,石雕上雕刻有两条龙的形象(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

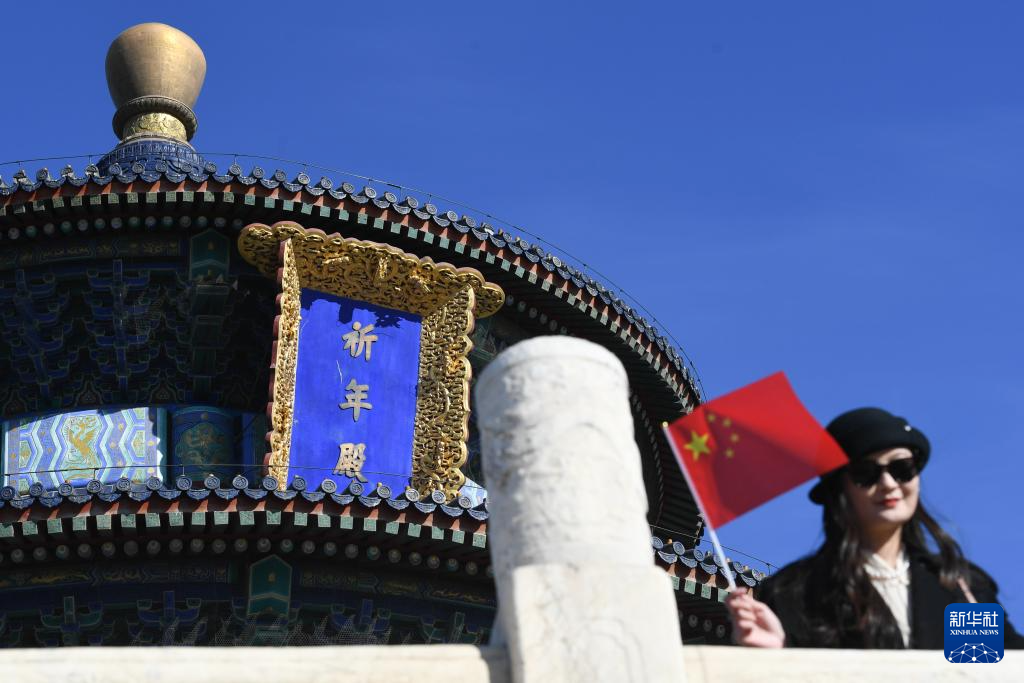

天坛公园祈年殿牌匾和建筑上的龙形象(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

在故宫文华殿,“汇流澄鉴:故宫出版社建社四十周年展”展出了一本封面是龙形象的《故宫日历》(1月28日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在北海公园内参观(1月24日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

这是在故宫博物院“历史之遇——中国与西亚古代文明交流展” 展出的龙首短刀(1月28日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

一名小朋友在景山寿皇殿内云龙插屏前(1月23日)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

这是在北海公园内拍摄的九龙壁(1月24日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

一名小朋友在故宫仰望“蚣蝮”造型排水口(1月28日摄)。在神话传说中,蚣蝮是龙生的九子之一。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在故宫汉字馆盖龙形象的印章(1月28日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在参观北京孔庙内的一座石碑,石碑下是神话传说中龙生的九子之一“霸下”(1月21日摄)。北京孔庙位于北京中轴线缓冲区内。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

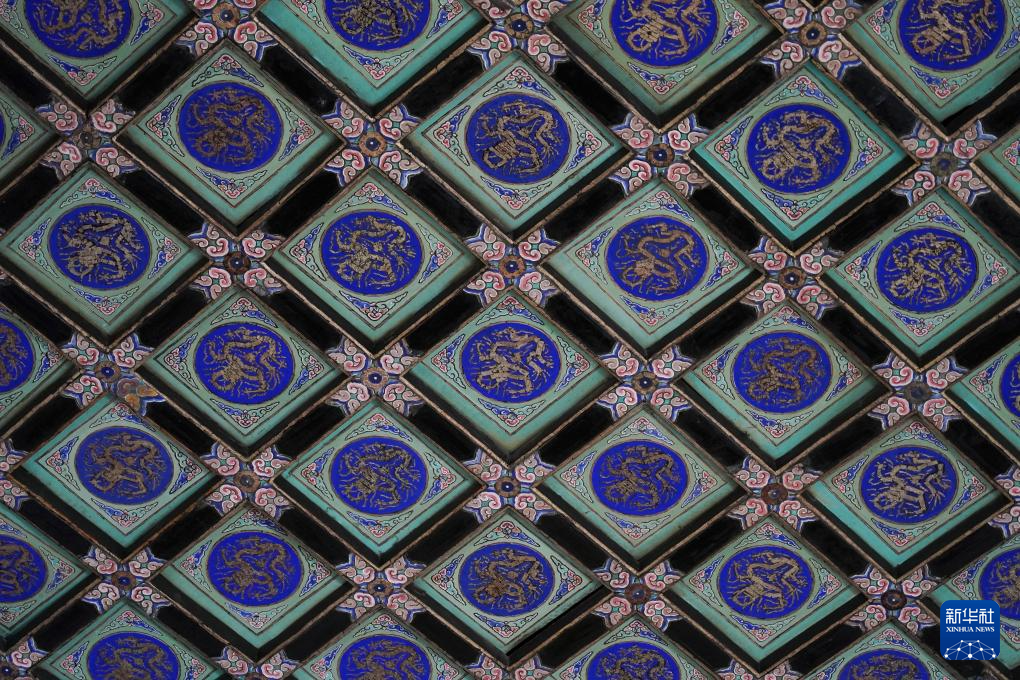

这是北京国子监辟雍殿内拍摄的团龙合玺井口式天花(1月21日摄)。北京国子监位于北京中轴线缓冲区内。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

几名来自马来西亚的游客戴着“龙”帽在天坛公园游玩(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 鞠焕宗 摄

这是景山寿皇殿院内一座古建屋顶局部,最右侧的脊兽是神话传说中龙生的九子之一“嘲风”(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

这是景山寿皇殿汉白玉栏杆上雕刻的龙(1月23日摄)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄

游客在故宫钟粹宫观看编钟(1月28日)。

在北京中轴线遗产区和缓冲区范围内,可以领略千姿百态的“龙”形象。龙年春节将至,700多年历史的北京中轴线增添了不少以“龙”为主题的节庆元素,为市民游客们带来一场贯通古今的“龙”文化之旅。

新华社记者 陈钟昊 摄